「怒ったら止まらない」「不安になるとパニックになってしまう」

発達特性のあるお子さんと関わる中で、こうした場面は決して珍しくありません。

感情のコントロールは、大人でも難しいこと。ましてや、発達段階にある子どもにとってはなおさらです。

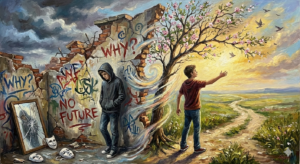

ただ、「感情を抑える力」ではなく「感情を整理できる力」を育てるという視点を持つことで、支援の方向性は大きく変わります。

感情のコントロールが難しい理由

感情のコントロールが難しい背景には、いくつかの要因があります。

- 感情の語彙が少なく、「イライラ」「モヤモヤ」「心配」などを言葉で表せない

- 環境からの刺激(音・光・人の多さ)に敏感で、ストレスを感じやすい

- 自分の思いをうまく伝えられず、行動で表現してしまう

- 過去の経験から「怒る」「逃げる」などの反応パターンが身についている

こうした子どもに「我慢しようね」と声をかけても、本人には**「どうすればいいのか」がわからない**ことが多いのです。

だからこそ、「落ち着ける方法を一緒に身につけていく支援」が大切になります。

感情コントロール支援の基本の考え方

感情の支援において大切なのは、

「怒らないようにする」ことではなく、「怒っても大丈夫な環境をつくる」こと。

怒る・泣く・不安になる——これらは自然な感情です。

それを安全に表現し、落ち着きを取り戻す方法を経験の中で学んでいくことが、支援のゴールです。

具体的な支援方法

「タイムアウト」と聞くと“罰”のように感じる方もいますが、支援の現場では「気持ちを落ち着ける時間と場所をつくる」という意味で使います。

- 子どもが感情的になったとき、「落ち着ける場所」に一時的に移動する

- その間、支援者は「安全の確保」と「見守り」を意識し、説教はしない

- 落ち着いた後に、「何がイヤだった?」「どうしたらよかったかな?」と一緒に振り返る

📍ポイント

タイムアウトは「隔離」ではなく、「安心してクールダウンできる環境づくり」。

場所には柔らかい照明、ぬいぐるみ、好きな音楽など、子どもが安心できる要素を取り入れると効果的です。

言葉の理解や感情整理が苦手な子には、「見てわかる」支援が有効です。

- 感情カード(怒・悲・楽・不安などの表情イラスト)で、今の気持ちを選ぶ

- 行動カードで、「深呼吸する」「お水を飲む」「先生に伝える」などの行動を提示

- タイムスケジュール表で、今後の見通しを持たせて不安を軽減

📍ポイント

感情を言葉にするのが難しくても、カードや写真で「今の気持ち」を表せると、

「わかってもらえた」という安心感が生まれ、次の行動へのステップになります。

落ち着いた場面で、「怒ったときはこうしようね」と**ロールプレイ(練習)**をしておくことも効果的です。

たとえば…

① 嫌なことがあった

↓

② 深呼吸をする

↓

③ 好きなカードを見て気分転換

↓

④ 落ち着いたら話す

この「流れ」を繰り返し練習しておくことで、いざというときに自分で気持ちを整える力が育ちます。

子どもは、大人の感情の扱い方をよく見ています。

支援者や保護者が、怒りや不安を感じた時に「どう対応するか」を見せることも、

生きた学び(モデリング)になります。

例:

- 「ちょっとイライラしたから、深呼吸してみよう」

- 「心配な気持ちがあるけど、ゆっくり話そうね」

子どもにとって、“感情をコントロールできる大人がそばにいる”ことは、何よりの安心です。

感情コントロール支援で大切にしたいこと

- 「落ち着く時間」を奪わないこと

泣いたり怒ったりしてもいい。その後に「落ち着ける時間」があることが大切です。 - 「落ち着いた後の関わり」を大事にすること

感情の爆発を責めるのではなく、「どうしたら次はうまくいくか」を一緒に考える。 - 「支援者同士の共通理解」を持つこと

支援者によって対応が違うと、子どもは混乱します。関わる大人全員で支援方針を共有しましょう。

まとめ:感情のコントロールは「一緒に育てる力」

感情のコントロールは、生まれつき備わっている力ではなく、

安心できる人との関わりの中で、少しずつ育っていく力です。

子どもが感情を爆発させたときこそ、支援者や保護者が「どう受け止め、どう導くか」が問われます。

怒りや不安を“抑える”のではなく、“理解し、整理する”方向へ。

その一歩一歩の積み重ねが、

子どもの「生きる力」につながっていくのです。

コメント