「ハロウィンって、ただの仮装イベントじゃないの?」

10月になると、街中や保育・療育の現場でもハロウィンの飾りや仮装をよく目にします。

児童発達支援の現場でも、ハロウィンは子どもたちが楽しみにしている行事のひとつです。

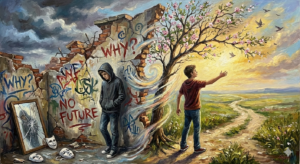

でも、実はこの「ハロウィン行事」には、発達支援の観点から見ても大切な学びや成長のチャンスがたくさん詰まっているのです。

ハロウィン行事が「発達支援」になる理由

ハロウィンを単なるイベントとして終わらせるのではなく、

「子どもの成長を促す活動」として捉えることで、支援の幅がぐっと広がります。

ハロウィンの代名詞

「トリック・オア・トリート!」

このやりとり自体が、あいさつや会話の練習になります。

- 「お菓子ください」「ありがとう」などのやりとりの言葉

- 相手に近づいて声をかける、順番を待つ、目を合わせる

- 相手から反応をもらうことで、「人との関係の楽しさ」を体験

ハロウィンの雰囲気が、子どもたちに“社会的コミュニケーション”の練習を自然に促します。

帽子やマント、フェイスペイント…。

普段と違う格好をすることで、感覚・身体・認知の多方面に刺激が入ります。

- 触覚(素材の違い)・聴覚(音楽や声)・視覚(色や光)の刺激を体験

- 自分とは違うキャラクターになりきることで役割意識や想像力を育む

- 鏡を見たり写真を撮ったりして自己認識の発達にもつながる

📍支援のポイント

感覚が敏感な子には、マントや帽子を触る・見るなど段階的に慣れる体験を大切に。

「嫌がる=できない」ではなく、「安心して試せる環境づくり」が何よりの支援です。

ハロウィン行事の準備も、立派な支援の一部です。

日程や流れを絵カードやホワイトボードで示すことで、見通しを持って安心して参加できます。

- 「今日はハロウィン」「これから仮装」「次はお菓子をもらう」などのスケジュール提示

- 装飾づくりやお菓子袋づくりを通して、手先の活動・共同作業の体験

- 「やってみたい!」「できた!」という達成感が自己肯定感につながる

ハロウィンは“楽しい”だけでなく、「驚き」や「怖い」など、さまざまな感情を感じる行事でもあります。

だからこそ、感情の支援にもつなげることができます。

- 「びっくりしたね」「少し怖かったけど楽しかったね」と感情を言葉で共有

- 「怖い」と感じたときに深呼吸や休憩をとるなど、落ち着く方法を一緒に確認

- 経験を通して、「怖くても大丈夫だった」「落ち着けば楽しい」が身につく

地域の商店街や他施設との交流イベントに参加する場合、

子どもたちは地域社会の中で「自分が参加できる」体験を得ます。

支援者にとっても、地域の方々に子どもたちの姿を知ってもらう良い機会になります。

「特別」ではなく「一緒に楽しむ存在」として関わることで、共生社会の実感が生まれます。

行事支援のポイントまとめ

行事支援のポイントまとめ

| 支援の視点 | 具体的な工夫例 |

| 見通しを持たせる | 絵スケジュール・活動の流れを掲示 |

| 感覚の違いに配慮 | 仮装素材の選択肢・音量調整 |

| やりとりを促す | 合言葉の練習・ロールプレイ |

| 成功体験を残す | 写真・作品展示・ふりかえりカード |

| 感情の整理 | 「楽しかったこと」「怖かったこと」を言葉や絵で表す |

まとめ:行事は“支援のチャンス”

ハロウィンは、単なるイベントではなく、

「子どもが社会や仲間とつながるための練習の場」です。

児童発達支援の現場では、こうした行事を通じて、

・人との関わり

・感情の理解

・安心できる環境で挑戦する経験

を積み重ねていきます。

ハロウィンの飾りのように華やかではなくても、

そこには確かに、子どもたちの小さな成長の光が灯っています。

「行事を楽しむ」ことが、子どもにとって「社会を学ぶ」ことにつながる——

それが、児童発達支援におけるハロウィンの本当の価値なのです。

コメント