はじめに

障害のある人の暮らしを支える上で、最も身近な存在となるのが「家族」です。

日々の生活支援や通院、将来への不安など、家族は多くの役割を担っています。

しかしその一方で、

「家族だから頑張らなきゃ」

「自分たちだけで何とかしなきゃ」

と抱え込み、疲れ切ってしまうケースも少なくありません。

ここでは、家族の支え合いのかたちや、その中で大切にしたい視点を考えていきます。

家族の思いと現実

家族の支援は愛情から始まりますが、日常的な介助やサポートが続くと、心身の負担が大きくなってしまうことがあります。特に親御さんは「子どもに最善のことをしたい」という思いから、自分の時間や仕事を削って頑張りすぎてしまうこともあります。一方で、支える中で感じる「どうして自分だけが」「これから先どうなるのだろう」という不安や孤独感は、決して特別なものではありません。

家族が無理なく支え合うには、気持ちを誰かと共有し、外の支援につながることが欠かせません。

障害のある子のきょうだい(=“きょうだい児”)も、家庭の中で特有の思いを抱えています。「お兄ちゃんばかり優先される」「家では静かにしなきゃいけない」「親に迷惑をかけたくない」――そう感じて我慢してしまう子も少なくありません。

しかし同時に、きょうだい児の中には「小さいころから思いやりを学べた」「人の違いを自然に受け入れられるようになった」と前向きに話す人もいます。家庭の中で“支えられる側”と“支える側”が固定されず、お互いに気持ちを伝え合える環境があることが大切です。親が「お兄ちゃんも頑張ってるね」「あなたの気持ちも大事だよ」と声をかけるだけで、きょうだいは安心し、家族の一員としての自分の役割を前向きに受け止めやすくなります。

支え合うための工夫

支援や介助を一人が背負いすぎないことがポイントです。

家族の中で「できること」「得意なこと」を分け合うことで、無理なく支え合える関係を作ることができます。

例えば、母親が通院に同行するなら、父親は行政手続きや送迎を担当する。

祖父母が一緒に遊ぶ時間をつくる――そんな小さな分担でも、大きな助けになります。

同じ立場の家族と話すことで、「うちだけじゃないんだ」と気づけることも多いです。

地域の家族会や、発達障害・身体障害・精神障害などの支援団体は、情報交換だけでなく、共感し合える場としても大きな意味があります。

最近ではSNSを通じてつながるオンラインコミュニティも増え、遠方でも孤立しにくい環境が整いつつあります。

「家族のことは家族で解決する」という考え方が根強い一方で、福祉サービスやカウンセリングを利用することは決して“甘え”ではありません。

相談支援専門員、ソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなど、家族の不安や疲れに寄り添う専門職はたくさんいます。

「誰かに話してみる」ことが、家族全体を楽にする第一歩です。

将来への不安と向き合う

多くの保護者が感じるのが「自分がいなくなったあと、この子はどうなるのだろう」という不安です。

最近では、成年後見制度や親亡き後の生活支援を目的とした信託制度など、将来を見据えた仕組みも整いつつあります。

また、グループホームや地域生活支援拠点など、本人が地域で安心して暮らせる居場所づくりも少しずつ進んでいます。「今できることから少しずつ備える」という姿勢が、将来への安心につながります。

家族がすべてを担うのではなく、本人の力を信じて少しずつ自立を育てていくことも大切です。

たとえば、買い物を一緒に行って自分で選ばせる、公共交通機関に一駅だけ一人で乗ってみる――そんな小さな成功体験の積み重ねが「自分にもできる」という自信になります。

「手を出さず、見守る」ことも大きな支援のひとつです。

家族が安心して暮らすためには、地域の理解や協力も欠かせません。

障害のある人や家族が参加できるイベント、居場所づくり、ボランティアの関わりなど、地域が「支え合う文化」を持つことが大切です。

例えば、放課後等デイサービスや就労支援事業所などは、本人だけでなく家族の相談にも応じています。

また、学校や職場での障害理解教育が進むことで、「特別な存在」ではなく「同じ地域に生きる仲間」として支え合う意識が育ちます。

社会全体が「家族まかせ」から「地域みんなで支える」方向へと変わっていくことが、真の共生社会の第一歩です。

おわりに

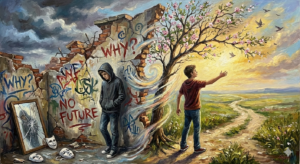

障害のある人を支える家族は、毎日さまざまな喜びや葛藤と向き合っています。

支える側も、支えられる側も、どちらか一方が頑張りすぎないこと。

そして「助けを求めてもいい」「一緒に泣いたっていい」と思えることが、家族の強さにつながります。

障害と家族の支え合いは、決して特別なものではありません。

誰かを想い、助け合いながら生きる――その姿こそが、社会全体のあたたかさをつくっていくのではないでしょうか。

コメント