イヤーマフってなに?

イヤーマフは、耳を覆って周囲の音をやわらげたり遮ったりする防音グッズです。工事現場や空港、射撃場など、騒音の多い場所で働く人の耳を守るために使われてきました。最近では、音に敏感な子どもや大人が日常生活の中で安心して過ごすためのアイテムとしても注目されています。

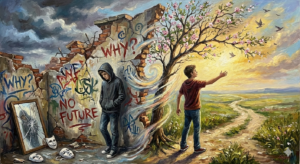

特に聴覚過敏のある子どもにとって、イヤーマフは「音のストレスを減らす盾」。ひとつあるだけで「もう外に出られない」「泣いてしまう」場面が、「なんとか大丈夫」と思える時間に変わっていきます。

聴覚過敏とは?

聴覚過敏とは、周囲の音に対して過剰に敏感に反応してしまう状態を指します。私たちにとっては気にならない生活音でも、子どもにとっては「爆音」に感じることがあります。

例えば、掃除機の音に耳をふさいで泣き出す子や、教室のざわざわした声に頭を抱えて机の下に潜り込む子がいます。これは決して「わがまま」や「気にしすぎ」ではなく、感覚の特性による自然な反応です。

よく見られる様子

- 音が大きすぎて耳をふさぐ

- 音が響いて不快に感じる

- 頭痛や耳の痛みを訴える

- 突然の音に驚き、泣いたり怒ったりする

- 苦手な音を避けるために人や場所を避ける

音の種類や程度は子どもによって異なり、赤ちゃんの泣き声やチャイムの音、スーパーのBGMなど、日常のあらゆる場面に「つらさ」が潜んでいます。

実際のエピソード① ― 運動会での変化

小学校2年生のAくんは、普段から教室のざわめきや休み時間の騒音が苦手で、運動会の日は「音が嫌だから行きたくない」と泣いていました。特にスタートのピストル音や応援の大声が怖くて、去年は競技に出られませんでした。

そこで今年は、保護者と先生が相談してイヤーマフを準備。出番の前に装着すると、不安そうな顔が少し和らぎ、「走ってみる」と自分から列に並ぶことができました。結果は最後でしたが、ゴールしたあと「できた!」と笑顔に。イヤーマフがあったことで「参加できた」経験は、本人の自信につながりました。

イヤーマフの効果

イヤーマフは、騒音や突発的な大きな音をやわらげ、子どもが安心して過ごせる環境をつくります。すべての音を消すわけではないので、先生や保護者の声は聞き取れることが多いのも利点です。

たとえば、普通の会話(約60デシベル)が、遮音性能26デシベルのイヤーマフをつけると「ささやき声」程度の静かさになります。周囲の騒がしさを和らげつつ、必要な情報は残せるのです。

効果的に使える場面

- 学校行事(運動会、全校集会、音楽の授業など)

- 通学中の電車やバス

- ショッピングモールや人混み

- 花火大会や映画館などのイベント

- 家庭内(掃除機や食洗機が動くとき)

「音がつらい」と訴える場面で使うと、落ち着いて過ごせる時間が確実に増えていきます。

実際のエピソード② ― 家庭での工夫

年中のBちゃんは、家で掃除機をかけるたびに泣いてお母さんにしがみつき、「止めて!」と訴えていました。そこでイヤーマフを導入。最初は嫌がってつけなかったものの、お気に入りのキャラクターシールを貼ってあげると「これは私のだ!」と喜んで装着するようになりました。

今では掃除機をかける時間になると自分からイヤーマフを取りに行き、「これがあれば大丈夫」と言えるようになりました。家庭の中で安心できる方法を見つけたことが、本人の自立にもつながっています。

使用時の注意点

便利な道具ですが、万能ではありません。長時間の使用は耳や頭に負担がかかるほか、静かな環境に慣れる機会を失ってしまうこともあります。

使用のポイント

- 子どもが「つらい」と感じるときに積極的に使う

- 静かな場面では外して、自然な音に慣れる経験も大切に

- 学校や園で使うときは先生にあらかじめ相談しておく

- 周囲に簡単な説明をして、見た目の違いを誤解されないようにする

特に学校では、周囲の理解があるかどうかで子どもの安心感は大きく変わります。先生や友だちが「これがあると落ち着けるんだね」と受け入れてくれると、子どもは安心して使えます。

実際のエピソード③ ― 通学の電車で

中学1年生のCくんは、電車通学のときに「人の声やアナウンスの音がつらい」と言って途中下車してしまうことがありました。イヤーマフを導入すると、混雑時でも落ち着いて座れるようになり、遅刻も減少。

母親は「最初は道具に頼って大丈夫かなと心配したけれど、使って安心して通えるならそれでいい。本人が学校に通えて笑顔で帰ってくることが一番」と話しています。

イヤーマフの選び方

購入するときは「遮音性能」や「サイズ」だけでなく、本人が「使いたい」と思えるかどうかが重要です。お気に入りの色やキャラクターシールで「自分のもの」と感じられる工夫も効果的です。

選ぶポイント

- 遮音性(NRR値などを参考に)

- サイズ(子ども用があるか)

- 重さ(長時間でも疲れないか)

- フィット感(きつすぎないか)

- 自分でつけ外しできるか

- 持ち運びやすさ

- デザイン(本人の好みに合っているか)

- 価格(無理のない範囲で)

実店舗で試せるのが理想ですが、通販でも返品・交換ができるショップを選べば安心です。

まとめ

聴覚過敏は外から見えにくく、理解されにくい困りごとです。しかし、イヤーマフのようなサポート道具を取り入れることで、子どもの生活は大きく変わります。

大切なのは「音がつらいのは本人の特性であって、わがままではない」という理解。周囲がその特性を受け止めて配慮することで、子どもは安心し、自信を持って生活できるようになります。

イヤーマフは、ただの道具ではなく、子どもが「自分らしく生きるための一歩」を支える大切な味方。子どもにとっての“音の安心”をつくるために、ぜひ活用を考えてみてください。

コメント