「9歳の壁」という言葉を耳にしたことはありますか?

「10歳の壁」や「小4の壁」とも言われることがあり、小学校4年生ごろに多くの子どもたちが直面する発達や環境の変化による“つまずき”や“違和感”を指しています。これは、学習面だけでなく、心の発達や人間関係など、子どもを取り巻くあらゆる場面において現れるものです。

今回は、そんな「9歳の壁」について、発達障害を持つお子さんとの関係性にも触れながら、分かりやすく解説していきます。

「9歳の壁」とは?

小学校4年生、つまり9歳から10歳ごろは、子どもの発達にとってひとつの大きな転換点です。この時期に、学習の内容がぐんと難しくなるだけでなく、子どもたちの思考の在り方や人間関係、自己認識の仕方にも大きな変化が訪れます。

文部科学省の見解

文部科学省は、小学校高学年の発達段階について次のように説明しています:

このように、9歳前後は「抽象的に物事を考える力」が芽生え始める時期ですが、同時にその力の育ち具合には個人差が大きく、周囲との比較や自己評価のズレから、子どもが自信をなくしたり、不安定になることも少なくありません。

学習面の変化

たとえば、低学年までは「生活科」で身の回りのことを体験的に学ぶのが中心だったのに対し、小学4年生になると、「理科」や「社会」へと教科が分かれ、抽象的な概念(地層、天気、社会の仕組みなど)を学ぶようになります。

教科書の文も長文化・複雑化し、求められる語彙力・読解力・論理的思考力が一気に増します。つまり、思考が“具体から抽象へ”と飛躍する時期なのです。

ここで思考の柔軟さや、語彙の理解に課題があると、つまずきを感じやすくなり、学習意欲の低下や自己評価の下落に繋がる可能性があります。

人間関係の変化

この時期には、「他者意識」が強くなり、自分を他人と比べて評価する力がついてきます。これは成長の証でもありますが、同時に「劣等感」や「疎外感」につながることもあります。

「友だちと違う」「みんなはできているのに自分はできない」といった思いが心を占めるようになり、自己肯定感が揺らぐことがあります。

さらに、「ギャングエイジ」と呼ばれるこの時期の子どもたちは、仲間内でルールを作ったり、仲間外れが起きたりするなど、子ども同士の集団の力が強くなってくるのも特徴です。

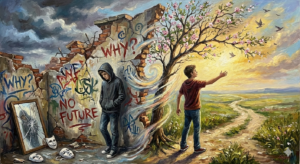

発達障害の子どもにとっての「壁」

発達障害の有無に関わらず、「9歳の壁」は多くの子どもが経験する成長のハードルですが、発達障害をもつ子どもにとっては、その壁がより高く・深く感じられることがあります。

たとえば、

- ASD(自閉スペクトラム症)は、抽象的な思考や他者の気持ちを想像することが難しく、学習内容や人間関係の変化に戸惑いやすいです。

- ADHD(注意欠如・多動症)は、集中が続かなかったり、指示を聞き取って整理することに時間がかかったりするため、学習が急に難しくなったと感じてしまいます。

- LD(学習障害)は、読み書き計算といった学習の基本的なスキルに苦手さを抱えており、この時期から周囲との差が明確に表れてきます。

また、他者との比較が進むこの時期に「自分だけができない」と感じやすく、それが「自分はダメなんだ」といった強い否定感に繋がるケースも見られます。

保護者や支援者ができる対応方法

発達の壁にぶつかっているとき、子どもたちは「自分でもうまくいかない理由がよく分からないけど、なんとなくしんどい」と感じていることが多いものです。

そこで、私たち大人にできる支援のポイントを以下の3つにまとめてご紹介します。

その① 褒めて「小さな成功体験」を積み上げる

自己肯定感が揺らぎやすい時期だからこそ、「できたこと」「頑張ったこと」を見つけて、積極的に言葉にして伝えることが大切です。

ポイントは、結果だけではなくプロセスにも注目して褒めること。

「最後までプリントに取り組んでえらいね」「やり方を自分で考えてすごいね」など、行動や工夫を言語化して伝えることで、子どもは“自分を見てくれている”という安心感を持つことができます。

特に発達障害のある子どもは、評価に過敏だったり、失敗経験が蓄積されていることがあるため、意識して「小さな成功体験」を増やしていくことが、次の行動への意欲に繋がります。

小学4年生・男児(ASD傾向+読み書きの困難)

学習に強い苦手意識があり、「どうせまた間違える」と、チャレンジする前からあきらめてしまう様子が見られていました。そこで、支援者は「できたことメモ」を導入。1日の終わりに「今日できたこと」「がんばったこと」を一緒に3つ振り返り、付箋に書いて貼っていきました。

数週間後、本人が「自分にもできることあるんだな」と口にするようになり、学習にも少しずつ前向きな姿勢が見られるようになりました。

📝ポイント:「できたこと」を“見える化”することで、自信を積み重ねやすくする。

その② つまずきを丁寧に分析し、個別に学習サポートを

学習のつまずきには、見えにくい原因が潜んでいることがあります。たとえば、「読み飛ばしが多い」場合、視覚認知の課題があるかもしれませんし、「すぐに飽きる」場合は、集中の持続が難しいことが影響しているかもしれません。

可能であれば、担任の先生や支援の専門職(特別支援コーディネーターなど)と連携して原因を探ると良いでしょう。

学習方法も「視覚的にまとめる」「短時間で区切る」「音声で説明する」など、子どもの特性に応じた工夫が有効です。

小学4年生・女児(LD:書字表出の困難あり)

「ノートに写すのが遅い」「板書がぐちゃぐちゃ」と先生に言われがちだったが、よく見ると視覚認知(図形を認識し整理する力)に困難があることがわかりました。

支援では、文字の色分け・行間の広いノート・記録の代筆や写真の使用など、視覚情報の整理を助けるツールを導入。これにより本人も「ノートとれるようになった!」と話し、自信を持ち始めました。

📝 ポイント:苦手の背景にある特性を丁寧に把握し、工夫によって“つまずきを回避”する

その③ 学校以外の「安心できる居場所」を持たせる

学校生活だけが全てではありません。学校という集団の中でうまくいかないと感じている子には、別の場面で「自分らしくいられる居場所」を持たせることがとても大切です。

たとえば、放課後等デイサービスや、図書館・児童館での活動、アート・スポーツなどの習い事など、お子さんが心を開ける空間を見つけてみてください。

居場所があることは、心の逃げ道になりますし、「自分はここでは認められている」という実感が、再び挑戦するエネルギーにもなります。

小学4年生・男児(ADHD・学習の遅れあり)

学校では注意されることが多く、「どうせ自分なんて」と言うように。放課後に通い始めたアート教室では、集中して作品づくりに没頭し、講師からも「発想がユニーク!」と評価される経験が増えました。

家では「今日は○○を描いたよ!」と嬉しそうに話すようになり、学校での表情も柔らかくなっていきました。

📝 ポイント:学校以外の「好き」と「得意」が活かせる場所が、子どもの心の支えになる

「9歳の壁」を乗り越えた子どもたちの変化まとめ

ここでは、実際に「9歳の壁」を乗り越えた子どもたちが見せた、前向きな変化をいくつかご紹介します。これらは支援者や保護者の継続的な関わりのなかで見られたものです。

以前は「どうせ自分はできない」と思い込んでいた子が、少しずつ「これは前より早くできた」「前はできなかったけど、今はできるようになった」と自分自身の変化に気づけるようになってきました。

→ 成功体験が積み重なると、自己評価が上がってくる。

失敗への不安が強く、最初から取り組まなかった子が、「ちょっとやってみようかな」と言えるようになった。失敗しても「次はこうしよう」と前向きな言葉が出るようになってきた。

→ “挑戦できる自分”へのイメージが育っていく。

集団行動が苦手で、周囲と比べて落ち込んでばかりいた子が、自分のペースで活動できるようになり、「僕はこれが好きだからやってみる」と自分の興味を大切にする姿勢を見せ始めた。

→ “みんなと同じでなくていい”という安心感が、自分らしさを育てる。

不安やストレスが強いときは、家庭でも荒れたり無口になったりしていた子が、支援を通して安心感を得られるようになり、家での会話や笑顔が増えてきた。

→ 安心できる環境は、子どもの心の回復を支える。

まとめとメッセージ

いかがだったでしょうか?

「9歳の壁」は、発達障害のあるお子様にとっても、そうでないお子様にとっても、成長の中で誰もがぶつかる可能性のある“節目”のひとつです。学習の難易度が上がり、人間関係が複雑になり、自分自身を客観的に見る力がついてくるからこそ、不安や自己否定感が生まれやすくなります。今は苦しくても、その子にとって必要なプロセスかもしれません。

しかし、周囲の大人が特性や背景を理解し、その子に合った支援や声かけを続けていけば、子どもは着実に変化していきます。大人の関わり次第で、子どもたちはこの壁を乗り越え、「できた!」「わかった!」という喜びを少しずつ重ねていくことができます。

大切なのは、「できないこと」よりも「できること」「頑張っていること」に目を向けること。そして、無理に引っ張るのではなく、その子のペースを尊重して伴走することです。

一緒に悩み、一緒に乗り越えていく姿勢が、子どもにとって一番の支えになります。

もし「これは壁かも?」と感じる場面があっても、それは“その子が育とうとしている証”でもあります。

壁の向こうにある成長を信じて、焦らず、見守りながらサポートしていきましょう。

「何ができないか」よりも「どんな力を育てたいか」に目を向けて、子どもと一緒に歩んでいけたら―

きっとその先には、その子らしい「乗り越え方」が見えてくるはずです。

コメント