吃音とは?

吃音(きつおん)とは、言葉を話すときにスムーズに声が出ず、言葉が詰まったり、同じ音を繰り返してしまったりする発話障害のひとつです。授業中の発表や自己紹介など、人前で話す場面で強く現れることが多いため、子どもの学校生活や友達関係に影響を与えることがあります。

かつては「どもり」と呼ばれていましたが、今では差別的なニュアンスがあるため使用されなくなっています。現在は「吃音」や「児童期発症流暢症」という言葉が使われています。

吃音は珍しいものではなく、10〜20人に1人の割合で子どもに見られるとされます。ほとんどは幼児期に始まり、数年で自然に軽快する場合もありますが、思春期や大人になっても続くケースもあります。

吃音の種類

吃音には大きく分けて「発達性吃音」と「獲得性吃音」があります。

発達性吃音

もっとも多く、吃音の約9割を占めます。明確な原因は分かっていませんが、2〜5歳頃の言語が急激に発達する時期に起こりやすいといわれています。6〜8割は3年ほどで自然に治ることも知られています。

獲得性吃音

10代後半以降に発症するもので、脳の病気やけが、薬の影響(神経原性)、あるいは強いストレスやトラウマ(心因性)がきっかけで起こる場合があります。

吃音の原因は?

研究では「遺伝的要因」が関係していると考えられています。一卵性双生児の片方が吃音を持つ場合、もう一方も吃音になる可能性が高いという報告があり、体質的な要素は無視できません。

ただし、遺伝的な素因があっても必ず吃音になるわけではなく、環境要因(家庭や学校でのかかわり、生活の出来事)や発達のタイミングが影響すると考えられています。

かつては「親の育て方が原因」と言われることもありましたが、これはすでに否定されています。保護者が自分を責める必要はありません。むしろ、安心できる環境を整えることが症状の軽減につながります。

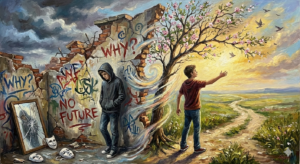

吃音のある子どもたちの声とエピソード

実例①:自己紹介ができない小学生

小学校3年生のAくんは、授業で「みんなの前で名前を言う」場面になると声が出なくなってしまいます。周りの子から「なんで言わないの?」と笑われたことがあり、それ以来、自己紹介の場面では緊張で顔が真っ赤になって涙が出てしまうようになりました。

担任の先生が「Aくんは話す順番を一番最初にしよう」と配慮してくれたことで、少しずつ「言える」経験が増え、今では短い言葉なら安心して発表できるようになっています。

実例②:からかわれて悪化した中学生

中学1年生のBさんは、国語の朗読で言葉に詰まったとき、友達に「噛んでる〜!」と笑われました。それ以来、授業で発言することを避けるようになり、吃音も悪化。保護者が学校と相談し、朗読ではなく先生との1対1で読む機会を増やすように調整したところ、安心感が戻り、少しずつ教室でも声を出せるようになってきました。

このように「からかわれる」「指摘される」と吃音は悪化しやすいため、周囲の理解と支援が欠かせません。

吃音がもたらす影響

吃音は命に関わる病気ではありません。しかし、本人の心には大きな負担となります。

- 授業で手を挙げられない

- 発表や発声の場面を避けてしまう

- 人前で話すことが怖くなり、友達との会話も減る

- 「自分は話せない」と自信をなくす

- 大人になると面接や就職活動に影響することもある

「話すこと」への苦手意識が強くなると、生活全体の自信や挑戦する意欲にも影響してしまいます。

支援と環境調整でできること

吃音があっても、支援次第で子どもは安心して過ごせるようになります。

家庭でできること

- 「ゆっくりでいいよ」と安心させる

- 最後まで話を聞き、途中で言葉を補わない

- 言い直しをさせない

- 吃音をからかったり、否定的に指摘したりしない

学校でできること

- 発表の順番や形式を工夫する

- 読み上げや発表の代わりにプリント提出を認める

- 周囲の子どもにも「話し方は人それぞれ」と伝える

- 本人の気持ちを尊重し、無理に話させない

実例③:面接で緊張した高校生

高校3年生のCくんは、進学面接で「吃音が出たらどうしよう」と強い不安を抱えていました。学校の先生が事前に面接官へ配慮をお願いし、「ゆっくり答えても大丈夫」と環境を整えたことで、落ち着いて受け答えができました。Cくんは「吃音があっても応援してくれる人がいる」と実感し、自信を持って受験に臨めたといいます。

相談できる場所

吃音は一人で抱え込まず、相談することが大切です。

- 市町村保健センター

発達相談や健康相談が受けられる。必要に応じて専門医療機関を紹介してくれる。 - 発達支援センター

言語聴覚士などの専門家に相談でき、発達全般のサポートを受けられる。 - 医療機関(小児科・耳鼻咽喉科・心療内科など)

専門的な検査や治療、言語訓練を受けることができる。 - 学校の相談窓口

担任やスクールカウンセラーに相談することで、授業や行事での配慮を得やすくなる。

まとめ

吃音は、本人の努力不足や親の育て方のせいではありません。体質や発達の影響による自然な現象であり、誰にでも起こり得るものです。

大切なのは「正しい理解」と「安心できる環境」。

周囲が「話したい気持ち」を支える関わりをすることで、子どもは自分のペースでことばを育んでいけます。

吃音は「克服すべき欠点」ではなく、子どもが自分らしく生きるための一つの個性です。支援の手を差し伸べながら、一歩ずつ「話せる喜び」を積み重ねていきましょう。

コメント